“中國極地測繪之父”鄂棟臣逝世 曾連續11次挑戰南北極

那個曾經的放牛娃,那個曾連續11次挑戰南北極的漢子,那個為我國極地科考奉獻一生的老人,走了,去了比南北極更遙遠的地方。

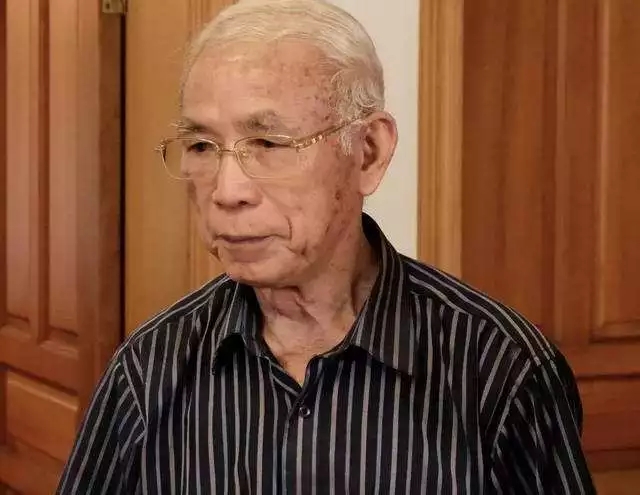

被譽為“中國極地測繪之父”的武大教授鄂棟臣,2月21日因病在武大中南醫院逝世,享年80歲。

鄂棟臣曾參與1984年中國首次南極考察,一生參與7次南極考察和4次北極考察,兩次在國家南極科學考察中榮立二等功。他是武漢大學教授,國際歐亞科學院院士,中國極地測繪事業的開創者和學術帶頭人。曾任原武漢測繪科技大學黨委副書記、武漢大學中國南極測繪研究中心主任、極地測繪科學國家測繪局重點實驗室主任、國際南極研究科學委員會地球科學組中國常任代表、湖北省南北極科學考察學會理事長。

放牛娃的遠大抱負

1939年7月,鄂棟臣誕生在江西廣豐山區一戶普通的農民家庭中。抗戰年代,家庭異常貧苦,小小年紀的鄂棟臣格沒有條件上學,成了一名放牛娃。

直到解放后的1950年,村里辦起了小學,11歲的鄂棟臣第一次擁有了念書的機會。他天資聰穎,又肯下功夫,很快就成為班上最優秀的學生,1954年小學畢業后,鄂棟臣考上了廣豐中學,憑借優異的成績,他被上饒地區批準作為保送生上了高中。1960年,21歲的鄂棟臣考取了武漢測繪學院(現武漢大學),攻讀天文大地測量專業。

鄂棟臣曾在一次演講中動情地說道:“我十歲時還是放牛娃,父親和祖母都被侵華日軍殺害了,如果沒有共產黨,我可能會在受欺凌的日子里失去更多的親人,也沒有機會讀書,更不會成為大學教授,那些苦難的日子讓我真切地體會到,只有祖國強大了,炎黃子孫才有尊嚴。”盡管測繪對于這個山里走出的大學生來說非常陌生,青年鄂棟臣還是勵志,用行動回報祖國。

簽下生死狀首征南極

20世紀80年代初,已有18個國家在南極洲建立了四十多個常年考察基地和一百余座夏季站,而當時的中國,在極地科考方面還是一片空白。

1983年9月,加入《南極條約》不久之后,中國首次派出科考代表團,以觀察員的身份出席第12次協商國會議。然而每當會議討論到實質性內容或進入表決議程時,代表團成員們就會被大會主席禮貌地“請”到會議廳外喝咖啡。代表團成員之一、時年48歲的郭琨回憶,面對“二等公民”的恥辱待遇,代表團很多成員都留下了熱淚,發誓要建立自己的南極科考站。后來,正是他成為了中國首次南極科學考察隊隊長。

1984年11月26日,在物資極度匱乏的情況下,由591人組成的中國首次南極科學考察隊,登上“向陽紅10”號科學考察船,從上海浦東港口起航,開啟一段偉大的行程。45歲的鄂棟臣就在其中,他還憑借過硬的專業技能和豐富的工作經驗,成為考察隊黨支部副書記和測繪班班長一職。

那是一次完全未知的行程。據媒體報道,出征之前,妻子擔心他會遭遇不測,遲遲未能在“生死狀”上簽字,鄂棟臣拿過筆來穩穩寫下自己的名字,并在一旁的空白處留筆:“我的生死,由我自己全權負責。”

鄂棟臣曾經回憶,“船長說,我船上帶了一些大塑料袋。我們問他,帶塑料袋去干什么啊,他說準備裝死人的。我們就明白了,那是裝尸袋,如果誰犧牲了,就用塑料袋一裝,放到船底下的大冰庫里冷凍起來,然后帶回家。”

危險確實無處不在。當“向陽紅10”行駛到被稱為“沉舟墓地”的德雷克海峽,考察隊遭遇了12級的強風暴。驚濤駭浪中,隊員們翻江倒海地嘔吐。鄂棟臣和同伴連滾帶爬地沖入船艙,下意識緊緊抱住貴重的測量儀器,這是所有人在危急關頭唯一想到要保住的東西。十幾個小時后,他們終于挺了過來。

30天的艱難航行過后,我國第一支南極科考隊終于即將到達目的地——喬治王島。鄂棟臣站在甲板上眺望,魂牽夢繞的神秘冰雪世界就在眼前,他和隊員們興奮得歡呼雀躍,站在船頭大喊——“南極,中國人來了!”

冰天雪地里蓋起科考站

要建立中國第一座極地科考站,測繪是最基礎的工作之一。

極端惡劣的氣候條件下,勘探工作異常艱難。鄂棟臣帶領組員們踏冰雪、穿山脊,每天都扛著木樁、鐵鍬、鎬和鏟去測繪,依靠簡陋的小平板做大比例尺測圖,用兩條腿去跑水準,稍有不慎就會掉進冰海。他們克服重重困難,在4平方公里范圍內布設了33個控制點和圖根點,野外測量1665個地形點,僅用半個月的時間完成了站區選址與地形測繪。

1985年2月10日,距離農歷春節不足十日,在新年極光的籠罩下,鄂棟臣測繪完成了我國第一幅南極地形圖。在這幅1:2000的地圖上,他把極具中國特色的名字賦予南極無名的山川湖泊:長城灣、望龍巖、龜山、蛇山、八達嶺……

地點確定后,隊員們開始了緊鑼密鼓的建設行動。鄂棟臣和同伴們穿上防水衣、扛起沙袋,爬冰入海,一天之中甚至能工作近二十個小時。多年以后,鄂棟臣的老友、此次科學考察隊隊長郭琨滿懷深情地回憶:“無論你是工程師、講師、教授、博士、工人、記者……攪水泥、擰大螺絲釘、扛鋼梁,每個人都上手干,修碼頭的就是碼頭工,搬物資的就是搬運工,建房子的就是建筑工人……”

1985年2月20日,農歷大年初一,隊員們給當遙遠的祖國送上了一份新年大禮:中國第一座極地科學考察站——長城站正式建成!廣袤的南極洲上,首次有了中國人的立足之地。

受邀前來參加典禮的蘇聯站工作人員,得知中國人只用了40天便完成建站工作,紛紛睜大眼睛、高呼“奇跡”!

下一個目標,北極

1988年,鄂棟臣再赴南極,此次他們在東南極洲大陸上,建立了我國第二個南極考察站——中山站,標志著中國南極探測進入了更高的水平。“少了北極,就不是完整的極地科考。”在鄂棟臣心中,已經定下下一個目標——巡天遙看極地光,北極!北極!

1999年7月,花甲之年的鄂棟臣參加中國首次北極科考,踏上自己心中潛藏已久的北極尋夢之旅。嚴寒、冰山、暴雪、北極熊,茫茫白雪后藏著各種險境,鄂棟臣就是在這樣的險惡的環境下,為祖國北極勘測事業作出了巨大的貢獻。

“長城”“中山”“黃河”,二十多年里,從南極到北極,伴隨著這些令人驕傲的名字,鄂棟臣始終奮戰在我國極地測繪科學研究的第一線:先后7次奔赴南極考察,參與中山站的指導建設工作,并兩次榮獲國家南極考察二等功。此外,他還利用衛星遙感技術在室內推演測繪南極冰面地形,這在人類對南極的科考史上堪稱首創。由他主持命名的300多個中國南極地名,獲得國際認可,填補了南極自古以來無中國地名的歷史空白;在中山站建立了中國第一個南極自動驗潮站;史無前例地在北冰洋的浮冰上進行絕對重力測量試驗并獲得成功,探索出符合我國國情的極地測繪制圖之路。

對外界贊譽的“極地測繪之父”這一稱號,鄂棟臣曾說:“我做的事很有限,但我的后半生都獻給了極地,可稱我為‘極地赤子’。”

晚年做了600場科普報告

退休后的鄂棟臣并沒有遠離他所鐘愛的極地事業。這些年來他筆耕不輟,在理論研究領域孜孜不倦地做研究、帶團隊,工作在極地研究的前線,偶爾也會通過高科技通訊設備為遠赴南北兩極科考的學生后輩們出謀劃策。

這些年,鄂棟臣在全國各地大學、中學做了近600場南北極報告,教育青少年熱愛祖國、崇尚科學,增強人們保護地球環境的意識,獨具創新特色,每每講到五星紅旗在兩極飄揚時,臺下掌聲雷動。每場報告都掌聲不斷,深受聽眾歡迎。曾被中國科普作協評為新中國成立以來“成績突出的科普作家”,獲“湖北省科技傳播十大杰出人物”。

鄂棟臣更是開啟了武漢大學與極地的不了情緣。在他之后,武漢大學參與了中國的歷次南極科學考察,累計派出師生110人次,是我國參加南極科學考察時間最早、次數最多、成果最豐碩的高校,也是唯一一所“全程參與”的高校。

去年11月,中國第35次南極科學考察隊再次出發,成員包括武漢大學中國南極測繪研究中心的2名教師和3名博士生。

鄂棟臣走了,他的征程還在繼續。

更多相關

徠卡GS18RTK,輕松搞定復雜的城市管線測量!

管線測量的問題: 現代城市當中,幾乎每條道路下都鋪設有供水、排水、燃氣、熱力、電力、電信等20多種地下管線。這就是我們的地下城市管線,它被形象的比喻成城市的“動脈”,為了保障城市的穩定運行,測量...

中海達單北斗RTK全新上市

中海達V300單北斗版海星達vRTK2單北斗版近年來,隨著北斗系統的不斷發展和完善,國家發改委辦公廳連續發布文件,明確北斗系統在重點領域的應用任務,并提出到2025年底物聯網裝備全面更換為單北斗設...

徠卡TZ全站儀在電力行業導線弧垂測量中的應用

項目背景: 廣西自治區某縣繞城公路工程建設,線路橋梁跨越高壓輸電線路,當地供電局需測算輸電導線與橋面的安全距離,需觀測在當前溫度下輸電導線弧垂,計算該導線的最大弧垂,評估橋面預留的安全距離是否滿...

完善測繪法制改革 凝心聚力共促發展

“法律是治國之重器,良法是善治之前提。”在黨中央、全國人大、國務院的關懷重視下,在有關部門、單位的大力支持下,在全系統、全行業的密切配合下,2017年4月27日,十二屆全國人大常委會第二十七次會議...

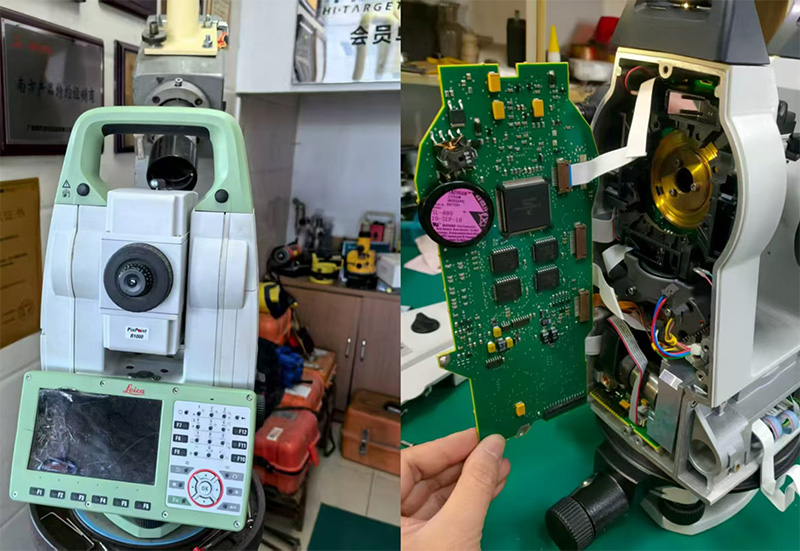

徠卡全站儀常見故障及維修流程

徠卡全站儀作為高精度的光電測量儀器,其穩定性和可靠性是保障工程項目順利進行的基石。然而,在復雜的野外作業環境中,長期使用后儀器難免會...

“智能、綠色、創新、高效”——第十屆中國智能化綠色開采技術與裝備大會暨展覽會——海克斯康參會報道

2023年4月8-11日,第十屆中國智能化綠色開采技術與裝備大會暨展覽會在安徽合肥隆重召開,本次會議由礦研期刊出版(長沙)有限公司、湖南省有色金屬學會采礦專業委員會、中國綠色智能礦業平臺聯合承辦。大會...

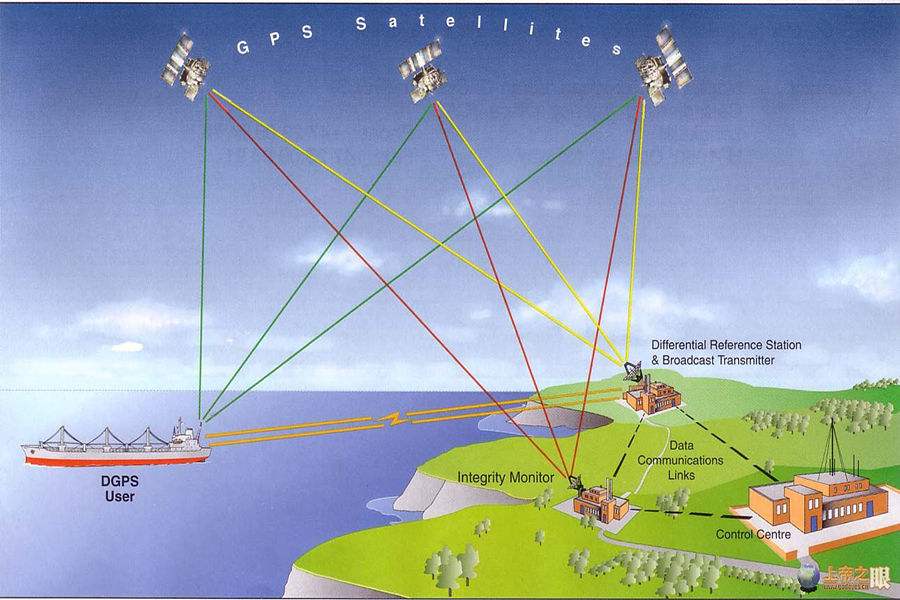

北斗高精度定位導航系統不久將實現民用

作為一個從一出生就注定要走向尋常百姓家的“國之重器”,中國衛星導航系統“北斗”何時用、誰能用、怎么用等問題一直備受矚目。也因此,1月12日,在“北斗”衛星又一次成功飛天,拉開2018年高密度發射序...

千尋星耀SE實測結果大公開:兼容“5星16頻”的它到底牛在哪?

老鐵們可能已經注意到:我們的RTK接收機新品——千尋星耀SE,千尋星耀集成了千尋知寸(FindCM)升級版厘米級高精度定位服務,作為業內首個兼容“5星16頻”衛星數據的測繪終端,在樹蔭、樓宇遮擋等...

環球測繪微信

環球測繪微信